Гемобластоз – новообразование, которое развивается из гемопоэтических клеток. Заболевание составляет третью часть всех злокачественных опухолей в педиатрической популяции. Гемобластозы являются основной причиной смертей среди всех патологий кроветворной ткани у пациентов детского возраста. К ним относятся лейкозы и лимфомы.

Симптоматика гемобластоза

Для данного заболевания, как и для любых злокачественных образований, характерен атипизм – совокупность количественно и качественно измененных биологических свойств клеточных структур.

Гемобластоз проявляется следующими признаками:

- нестабильность генома клеточного новообразования;

- иммортализация (отсутствие репликативного старения);

- способность к метастазированию.

Для парапротеинемических гемобластозов характерна повышенная выработка парапротеинов. Иммуноглобулины постепенно накапливаются в крови, что негативно сказывается на организме.

Главная особенность – изменение цитоскелета опухолевых клеток. Клеточные структуры утрачивают способность взаимодействия с внеклеточным матриксом и между собой. Это сопровождается системными и местными проявлениями. Симптомы гемобластоза имеют схожесть с ОРВИ. Имеет место синдром инфекционных осложнений.

Первые признаки гемобластоза – утомляемость, повышение температуры (немотивированное и длительное), потливость и астенизация. Также наблюдается увеличение шейных, паховых и подмышечных лимфоузлов. В запущенных случаях происходит сдавливание полой верхней вены, что приводит к отеку шеи, лица, рук и появлению одышки.

Причины развития гемобластоза

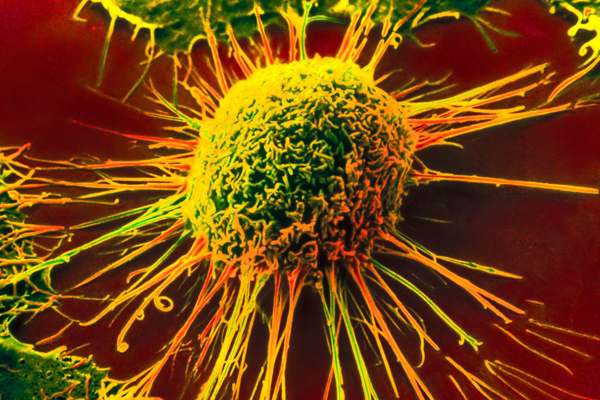

Этиология заболевания предельно ясна – канцерогенные агенты. При воздействии на геном клеток кроветворения трансформируют их, что является причиной формирования злокачественного образования.

Классификация канцерогенных агентов:

- Химические. Речь идет о медикаментах, используемых при химиотерапии (прокарбазин, хлорамбуцил, этопозид и др.). Риск развития лейкоза составляет 5-15% через 2-10 лет после применения. Также опасны химические агенты, которые содержатся в продуктах питания: эпоксиды, алкилирующие соединения, а также свободнорадикальные формы некоторых веществ.

- Физические. Например, радиоактивное излучение, рентгеновские лучи, а также ультрафиолетовый спектр. Доказательный факт – врачи-рентгенологи сталкиваются с лейкозами гораздо чаще, чем другие специалисты.

- Биологические. Речь идет об онкогенных вирусах: Эпштейн-Барр, аденовирусы, ретровирусы, герпесвирусы. Патогенны интегрируют нуклеиновую кислоту в клеточный геном, образуя ДНК-копию, которая встраивается в геном клеток-мишеней и приводит к ее трансформации.

Среди факторов риска следует выделить генетическую предрасположенность, снижение активности механизмов противоопухолевой защиты организма. Без внимание нельзя оставлять такие иммунологические причины, как первичный и вторичный иммунодефицит. Особого внимания заслуживают средовые (внешние) факторы – радиация, электромагнитное излучение, воздействие мышьяка и бензола на организм.

Методы диагностики при гемобластозе

Для определения заболевания используются методы, основанные на принципе иммунофлуоресценции и молекулярной биологии. Гемобластоз крови определяется с помощью исследований:

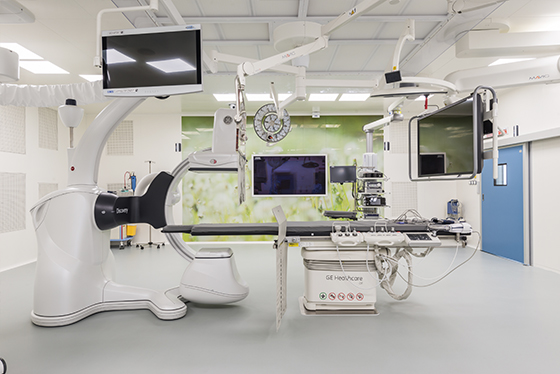

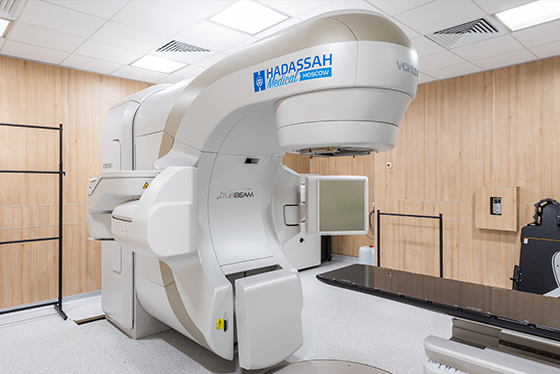

Профилактика и программы лечения гемобластоза в клинике «Хадасса»

В медицинском центре проводится лечение по лучшим ценам в Москве. Специалисты высокого уровня назначают:

- стандартную химиотерапию;

- алогенную пересадку костного мозга (донор – член семьи);

- после завершения курса цитостатиков проводится аутологичная трансплантация;

- иммунотерапия (цитокинины, моноклональные антитела, вакцины).

Лечением гемобластоза занимается целый врачебный консилиум – радиолог, иммунолог, психолог, химиотерапевт, реабилитолог и специалисты других смежных специальностей.

Опытные онкологи высшей категории московского филиала израильской клиники Hadassah занимаются лечением заболевания гемобластоз не только у московских пациентов, но и жителей других регионов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и других.

Источники

Литвицкий П. Ф., Жевак Т. Н. Гемобластозы. Лейкозы лимфоидного происхождения //Вопросы современной педиатрии. – 2016. – Т. 15. – №. 5. – С. 457-470.

Рыков М. Ю., Менткевич Г. Л. Гемобластозы у детей: трудности диагностики //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2017. – Т. 62. – №. 6. – С. 81-86.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ П. Онкоиммунология, гемобластозы //Медицинская иммунология. – 2009. – Т. 11. – №. 4-5.

Богадельников И. В., Крюгер Е. А., Бездольная Т. Н. Гемобластоз под маской инфекционного процесса //Здоровье ребенка. – 2011. – №. 6. – С. 134-136.

Домнинский Д. А. Гемобластозы миелоидного происхождения //Онкогематология. – 2014. – Т. 6. – №. 3. – С. 82-93.

Врачи отделения

Цены на услуги онкологии

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный B01.027.001 | B01.027.001 8 200 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный B01.027.002 | B01.027.002 6 700 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, кандидата медицинских наук, первичный B01.027.001.001 | B01.027.001.001 10 400 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, кандидата медицинских наук, повторный B01.027.002.001 | B01.027.002.001 8 600 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, доктора медицинских наук, первичный B01.027.001.002 | B01.027.001.002 13 300 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, доктора медицинских наук, повторный B01.027.002.002 | B01.027.002.002 10 800 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, специалиста института онкологии (консультация с составлением плана лечения), первичный B01.027.001.045 | B01.027.001.045 9 100 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, специалиста института онкологии (консультация с составлением плана лечения), повторный B01.027.002.015 | B01.027.002.015 7 900 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, профессора института онкологии (консультация с составлением плана лечения), первичный B01.027.001.046 | B01.027.001.046 13 300 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, профессора института онкологии (консультация с составлением плана лечения), повторный B01.027.002.016 | B01.027.002.016 12 100 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, главного специалиста по онкологии, первичный B01.027.001.012 | B01.027.001.012 10 800 ₽ |

| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, главного специалиста по онкологии, повторный B01.027.002.012 | B01.027.002.012 9 100 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога B01.027.001.021 | B01.027.001.021 7 900 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога, кандидата медицинских наук B01.027.001.023 | B01.027.001.023 10 400 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога, специалиста института онкологии (консультация с составлением плана лечения) B01.027.001.105 | B01.027.001.105 9 100 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога, профессора института онкологии (консультация с составлением плана лечения) B01.027.001.103 | B01.027.001.103 13 300 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога, главного специалиста по онкологии, первичная B01.027.001.106 | B01.027.001.106 10 800 ₽ |

| Удаленная консультация врача-онколога, главного специалиста по онкологии, повторная B01.027.001.112 | B01.027.001.112 9 100 ₽ |

| Онкологический консилиум B01.027.001.051 | B01.027.001.051 26 400 ₽ |

| Междисциплинарный консилиум с участием иностранных специалистов B01.027.001.052 | B01.027.001.052 110 000 ₽ |

| Проведение федерального консилиума B01.027.001.067 | B01.027.001.067 21 800 ₽ |

| Удаленная консультация израильского врача-онколога, заведующего отделением B01.027.001.100 | B01.027.001.100 150 000 ₽ |

| Удаленная консультация израильского врача-онколога B01.027.001.107 | B01.027.001.107 75 000 ₽ |

| Удаленная консультация израильского врача-онколога, ведущего специалиста B01.027.001.101 | B01.027.001.101 100 000 ₽ |

| Удаленная консультация израильского врача-онколога, профессора B01.027.001.102 | B01.027.001.102 200 000 ₽ |

| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования A11.22.001.001.001 | A11.22.001.001.001 7 600 ₽ |

| Спинномозговая пункция A11.23.001 | A11.23.001 15 800 ₽ |

| Уход за венозным портом (промывка порта) A14.12.002.001 | A14.12.002.001 3 700 ₽ |

| Наложение малой асептической повязки A15.01.001.055 | A15.01.001.055 1 000 ₽ |

| Наложение большой асептической повязки A15.01.001.056 | A15.01.001.056 1 900 ₽ |

| Трепан-биопсия костного мозга крыла подвздошной кости A11.03.001.001.001 | A11.03.001.001.001 24 200 ₽ |

| Аспирационная биопсия костного мозга A11.03.001.002.001 | A11.03.001.002.001 12 100 ₽ |

| Гемоэксфузия A18.05.009.001 | A18.05.009.001 6 100 ₽ |

| Установка радиометок под контролем компьютерной томографии (без стоимости радиометок) 1-3 шт. A07.30.021.001 | A07.30.021.001 17 000 ₽ |

| Трепанобиопсия костей под контролем компьютерной томографии A11.03.001.003.002 | A11.03.001.003.002 46 200 ₽ |

| Диагностическая пункция жидкостных скоплений/кистозных образований (любой локализации) с забором материала для цитологического исследования A11.30.024.001.002 | A11.30.024.001.002 14 600 ₽ |

| Дренирование плевральной полости A16.09.004 | A16.09.004 12 100 ₽ |

| Резекция нижней челюсти A16.03.081 | A16.03.081 800 000 ₽ |

| Резекция ротоглотки комбинированная A16.07.081.001 | A16.07.081.001 1800 000 ₽ |

| Пластика дефекта полости рта, глотки перемещенным лоскутом A16.30.075.008 | A16.30.075.008 1200 000 ₽ |

| Установка пункционной трахеостомы под видеоэндоскопическим контролем A16.08.003.001 | A16.08.003.001 450 000 ₽ |

| Лимфаденэктомия шейная расширенная A16.06.006.002 | A16.06.006.002 800 000 ₽ |

| Лечение с использованием препарата Карбоплатин-Тева 150 мг (1 фл.) A11.12.003.001.126 | A11.12.003.001.126 1 900 ₽ |

| Лечение с использованием препарата Карбоплатин-Тева 450 мг (1 фл.) A11.12.003.001.127 | A11.12.003.001.127 4 300 ₽ |

Другие заболевания, которые мы лечим

- Ангиосаркома

- Базалиома

- Гастроинтестинальные стромальные опухоли

- Гемобластоз

- Гинекомастия

- Карциноид

- Колоректальный рак

- Лейкоз

- Лимфома

- Лимфома Ходжкина

- Меланома

- Метастазы

- Метастазы рака в печень

- Миелолейкоз

- Множественная миелома

- Нейроэндокринные опухоли

- Неходжкинские лимфомы

- Опухоли мягких тканей

- Остеосаркома

- Острый лимфолейкоз

- Первичный рак печени

- Плоскоклеточный рак кожи

- Рак анального канала

- Рак влагалища

- Рак внепеченочных желчных протоков

- Рак вульвы

- Рак гортани

- Рак губы

- Рак двенадцатиперстной кишки

- Рак десны

- Рак желудка

- Рак кожи

- Рак легкого

- Рак лимфоузлов

- Рак матки

- Рак маточной трубы

- Рак миндалин

- Рак мозга

- Рак молочной железы различной локализации

- Рак мочевого пузыря

- Рак мочеточников

- Рак надпочечника

- Рак носоглотки

- Рак ободочной кишки

- Рак паращитовидной железы

- Рак печени

- Рак пищевода

- Рак плевры

- Рак поджелудочной железы

- Рак полового члена

- Рак почки

- Рак предстательной железы

- Рак прямой кишки

- Рак ротовой полости

- Рак ротоглотки

- Рак слюнных желез

- Рак толстой кишки

- Рак трахеи

- Рак фатерова соска

- Рак шейки матки

- Рак щитовидной железы

- Рак эндометрия

- Рак языка

- Рак яичка

- Рак яичников

- Саркоидоз легких

- Саркома

- Саркома Капоши

- Саркома мягких тканей

- Тимома

- Хронические миелопролиферативные заболевания

- Хронический лимфолейкоз